Herstellerangaben im Online-Shop: So vermeiden Sie Irreführungen

In der Praxis ist immer wieder zu beobachten, dass Online-Händler irreführende Angaben zum Hersteller der angebotenen Ware tätigen. Zumeist passiert dies auf Verkaufsplattformen wie z.B. Amazon, wenn ein zwingender Eintrag zum Hersteller gefordert wird. Oft erfolgen diese falschen Angaben, weil Händler nicht wissen, was dort einzutragen ist. Da die Thematik aktuell abgemahnt wird, sollte unbedingt auf zutreffende Angaben geachtet werden.

Um welches Problem geht es?

Der IT-Recht Kanzlei liegt eine aktuelle, wettbewerbsrechtliche Abmahnung vor, mit welcher ein Angebot über eine Ware auf der Verkaufsplattform Amazon.de abgemahnt wurde.

Der abgemahnte Vorwurf lautet dabei, dass der Händler die Ware in der Artikelbeschreibung im Rahmen der Katalogdaten unter dem Punkt „Hersteller“ mit seinem Namen gekennzeichnet hat.

Im Rahmen eines Testkaufs sei dann aber ein Produkt geliefert worden, dessen Hersteller gar nicht der abgemahnte Verkäufer ist, sondern eine dritte Firma, was sich schon aus der Kennzeichnung der gelieferten Ware ergäbe.

Neben der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung wird auch die Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von über 1.500 Euro gefordert.

Die Problematik liegt also darin, dass vom Verkäufer für eine Ware eine nicht zutreffende Angabe zur Identität deren Herstellers gemacht wurde.

Es ist damit zu rechnen, dass diesbezüglich künftig etliche weitere Abmahnungen ausgesprochen werden, so dass Online-Händler zielgerichtet darauf achten sollten, ausschließlich mit korrekten Angaben zum Hersteller zu arbeiten, wenn denn eine Herstellerangabe getätigt wird.

Warum kommt es überhaupt dazu?

Zunächst gilt es, die Ursache für die hier abgemahnte Problematik zu ergründen.

Die Thematik falscher Herstellerangaben ist in der Praxis in erster Linie auf Verkaufsplattformen, insbesondere bei Amazon zu beachten.

Hauptsächliches Motiv für entsprechende „Falschangaben“ dürfte dabei sein, dass manche Plattformen über die Jahre immer neue Katalogdaten / Artikelmerkmale als Pflichtangaben für das Einstellen von Produkten vorgegeben haben.

Das führt dazu, dass Händler auf vielen Plattformen inzwischen zwingend Angaben zum Namen des Herstellers der angebotenen Ware tätigen müssen, um das Produkt darüber überhaupt anbieten bzw. verkaufen zu können.

Mit anderen Worten: Unter Umständen werden Händler (aus technischer Sicht) dazu gezwungen, Angaben zum Hersteller der angebotenen Ware in der Artikelbeschreibung zu machen, da andernfalls das Angebot auf bestimmten Plattformen nicht eingestellt werden kann.

Viele Verkäufer stehen damit vor der Herausforderung, dass sie für die Erstellung ihres Listings aufgrund zwingender Katalogdaten eine Angabe zum Hersteller tätigen müssen. Oft sind diese Daten nicht ad hoc verfügbar. Viele Händler tragen dort dann, um die Thematik einfach zu erledigen und das Listing erstellen zu können, schlicht ihren Namen bzw. ihre Firma ein.

Sind also die nötigen Informationen zum Produkthersteller nicht auf Anhieb vorhanden bzw. wird die Mühe zu deren Beschaffung gescheut, wird wohl oft einfach der eigene (Firmen)Name, die eigene Geschäftsbezeichnung, die eigene Internetadresse oder die eigene Marke als Hersteller in der Beschreibung angegeben, obwohl das angebotene Produkt gar nicht vom Verkäufer hergestellt worden ist.

Einige Händler gehen auch davon aus, dass diese als Hersteller anzusehen seien, nur weil sie exklusiv mit der angebotenen Ware beliefert werden. Wieder andere Händler verwechseln ihre Eigenschaft als Inverkehrbringer (etwa, weil sie das Produkt erstmals auf dem deutschen Markt bereitstellen) mit der Herstellereigenschaft.

Ein Motiv für die Angabe der eigenen Person / Firma als Hersteller ist immer wieder aber auch das Szenario, dass der angebotene, von mehreren Herstellern identisch produzierte Artikel (z.B. eine genormte Schraube) regelmäßig Lieferprobleme aufweist.

In diesem Fall versucht der Händler, durch eine „kreative“ Angabe im Herstellerfeld den Verlust des Listings zu vermeiden, sollte er aufgrund Nichtverfügbarkeit der Ware bei Hersteller A auf Ware vom Hersteller B zurückgreifen müssen. Indem der „wahre“ Hersteller hier dann gar nicht namentlich genannt wird, sondern statt Hersteller A der Name des Verkäufers im „Herstellerfeld“ angegeben wird, erfolgt dann ggf. der Verkauf von Ware des Herstellers B über dasselbe Listing, kann Hersteller A gerade einmal nicht liefern.

Der Gedanke dahinter: Würde ich Hersteller A in der Artikelbeschreibung angeben, und kann A einmal nicht liefern, müsste ich für die (identische) Ware von Hersteller B dann ein neues Listing eröffnen (mit dem damit verbundenen Rankingverlust usw.). Der Händler möchte sich damit also offenhalten, schnell den wahren Hersteller des Produkts wechseln zu können.

Zwischenfazit:

Es existieren wohl tausende Internetangebote, bei denen – aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gründe - falsche Angaben zum Hersteller der darin angebotenen Ware gemacht werden.

Insbesondere auf Verkaufsplattformen ist dieser Fehler recht weit verbreitet.

Wie sieht es rechtlich aus?

Abmahnen kann man grundsätzlich erst einmal alles. Weil ein Sachverhalt abgemahnt wird, bedeutet dies noch lange nicht, dass auch ein Gericht zu der Überzeugung gelangt, das abgemahnte Verhalten ist wettbewerbswidrig und dem klagenden Abmahner auch Recht gibt.

Doch wie sieht es juristisch im Bereich der vorgenannten Problematik aus?

Kurzum: Wer falsche Angaben zum Hersteller der angebotenen Ware macht, der begibt sich eindeutig in eine wettbewerbsrechtlich relevante Problematik. Dabei ist es egal, ob man sich fälschlicherweise selbst als Hersteller des zu verkaufenden Produkts benennt oder statt dem eigentlich zutreffenden Hersteller A den Hersteller B angibt.

Denn: Die Angabe des Herstellers des beworbenen Produkts stellt eine für den Interessenten wesentliche Information in Bezug auf seine Kaufentscheidung dar.

Nach den Vorschriften der §§ 3, 5 UWG sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig. Unlauter im Sinne des § 5 Abs. 1 UWG handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG ist eine geschäftliche Handlung dann irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:

die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie (…) geographische oder betriebliche Herkunft (…);“

Die Angabe des Herstellers in der Artikelbeschreibung stellt unzweifelhaft eine geschäftliche Handlung des Verkäufers dar, da es sich Werbung handelt.

Gibt Verkäufer sich dabei als Hersteller der beworbenen Ware aus, obwohl er gar nicht deren Hersteller ist, täuscht er damit den Verkehr über ein wesentliches Merkmal der angebotenen Ware, nämlich über deren betriebliche Herkunft. Gleiches gilt, wenn der Verkäufer A als Hersteller der Ware angibt, diese jedoch tatsächlich von Hersteller B stammt (etwa für den Fall des Herstellerwechsels bei Lieferproblemen).

Damit liegt in der „Falschangabe“ des Herstellers klar ein abmahnbarer Wettbewerbsverstoß vor, dessen Unterlassung dann Mitbewerber oder Abmahnverbände vom Händler verlangen und diesen auf dem (teuren) Abmahnweg verfolgen können.

Dies ist jedoch nur ein Aspekt der Problematik.

Wenn sich ein Händler, der reiner Vertreiber und damit gerade nicht Hersteller des von ihm angebotenen Produkts ist, als dessen Hersteller ausgibt, dann macht er sich „größer“, als er eigentlich ist.

Denn die Verkehrskreise bringen einem Verkäufer, der zugleich auch der Hersteller des angebotenen Produkts ist, in aller Regel mehr Vertrauen entgegen, als einem bloßen Vertreiber.

Hintergrund ist, dass von einem Hersteller zumeist insbesondere eine bessere Produktkenntnis und ein besserer Support sowie weitergehende Abhilfemöglichkeiten bei Problemen mit der Ware erwartet werden.

Wer als reiner Vertreiber in der Werbung den falschen Eindruck erweckt, er sei zugleich auch der Hersteller der Ware, der handelt unlauter, da darin eine Täuschung des Verkehrs über die Eigenschaften, Bedeutung und Fähigkeiten des Unternehmens des Verkäufers erblickt werden kann.

Auch dieses Verhalten stellt für sich genommen eine irreführende und damit unlautere, im Ergebnis daher unzulässige geschäftliche Handlung dar.

Zwischenfazit:

Das „Sich-Ausgeben“ als Hersteller, obwohl man nicht Hersteller ist, führt beim Warenverkauf zu juristischen Problemen und ist damit keine gute Idee!

Dieses Verhalten dürfte regelmäßig in doppelter Hinsicht wettbewerbsrechtlich zu beanstanden sein.

Wichtig ist damit, dass in Bezug auf die Herstellereigenschaft des zu verkaufenden Produkts ausschließlich korrekte Angaben gemacht werden.

Wer ist eigentlich der Hersteller?

Der in den meisten Fällen vorliegende und für die Angabe in der Artikelbeschreibung relevante Hersteller ist der tatsächliche, technische Hersteller, der das Produkt geplant, entwickelt und selbst gefertigt hat.

Beispiel: Hersteller eines 5er BMW ist die Bayerische Motoren Werke AG. Hersteller ist dagegen nicht das Autohaus, welches den Wagen verkauft.

Dabei ist es unerheblich, dass einzelne Komponenten (z.B. Getriebe) des Fahrzeugs gar nicht von BMW selbst gefertigt werden, sondern extern zugekauft und nur verbaut werden.

Es sind auch komplexere Konstellationen denkbar, in denen der Hersteller selbst gar keine Fertigung (mehr) betreibt, sondern das von ihm geplante und entwickelte Produkt komplett durch einen Dritten fertigen lässt. Hier lauten die Stichworte Auftragsfertigung, Lohnfertigung und verlängerte Werkbank.

Wenn der planerische Hersteller selbst dennoch die Gesamtverantwortung für das Produkt tragen möchte und dieses unter seinem Namen bzw. seiner Marke vermarkten möchte, bleibt er Hersteller des Produkts.

Neben dem technischen Hersteller ist auch ein rein rechtlicher Hersteller denkbar, der sogenannte „Quasi-Hersteller“.

Dabei hat der „Quasi-Hersteller“ mit der Fertigung des Produkts in technischer Hinsicht in aller Regel gar nichts zu tun, setzt aber nach außen hin durch das Anbringen seines Namens, seiner Marke oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens den Rechtsschein, Hersteller des so gekennzeichneten Produkts zu sein.

Die gesetzliche Grundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG). Hierdurch wird der so Handelnde ebenfalls zum Hersteller des Produkts in rechtlicher Hinsicht.

Beispiel: Ein BMW-Autohaus verkauft mobile Kühlboxen mit 12-Volt-Anschluss als Fahrzeugzubehör, auf denen sich das BMW-Logo befindet. Produziert werden die Kühlboxen von der Electrofuxx Hausgeräte GmbH. Damit wäre eigentlich diese Firma als technischer Hersteller anzusehen.

Indem BMW jedoch sein Marken-Logo auf den Boxen anbringen lässt, und damit nach außen hin als Hersteller des Produkts in Erscheinung treten will, ergibt sich für den Verkehr die Annahme, dass BMW der Hersteller der Boxen ist.

Damit wäre BMW als Inhaber der aufgebrachten Marke folglich als „Quasi-Hersteller“ anzusehen.

In Bezug auf den „Quasi-Hersteller“ muss nochmals unterschieden werden, ob er durch die Kennzeichnung nach außen hin wirklich als Hersteller anzusehen ist oder durch entsprechende Hinweise auf dem Produkt vom Verkehr doch nicht als Hersteller aufgefasst wird, etwa weil er neben seiner Marke den Hinweis „Hersteller: [Name und Anschrift des tatsächlichen Herstellers]“ anbringt.

Beispiel: BMW labelt die Kühlboxen mit seinem Markenlogo, beschriftet diese aber zugleich mit dem Hinweis: „Hersteller: Electrofuxx Hausgeräte GmbH“.

Durch die Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 07.07.2022 in der Rechtssache C-264/21) wurde diese „Enthaftungsmöglichkeit“ durch Angabe des „wahren“ Herstellers aber stark in Frage gestellt.

Best Practice

Was sollten Online-Händler nun tun, um solche Probleme zu vermeiden?

Wer als Online-Händler Angaben zum Hersteller macht (etwa, weil Pflichtangabe beim Listing auf einer Plattform), der ist gut beraten, dass diese Angaben dann in der Sache auch zutreffend sind.

Mit anderen Worten: Unter Umständen muss der Händler erst einmal ermitteln, wer Hersteller des Produkts ist. Hier kann eine Sichtung der Verpackung, der Begleitunterlagen, der Bedienungsanleitung bzw. der Produktkennzeichnung selbst weiterhelfen.

Produkte, die für die Verwendung durch Verbraucher bestimmt sind, müssen in aller Regel wegen der Vorschrift des § 6 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) schon von Seiten des Herstellers mit dem Namen und der Kontaktanschrift des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, mit dem Namen und der Kontaktanschrift des Bevollmächtigten oder des Einführers gekennzeichnet sein.

Jedenfalls wenn das Produkt aus der EU stammt und korrekt gekennzeichnet ist, lässt sich auf diese Weise durch den Händler einfach der Hersteller ermitteln und dann in der jeweiligen Artikelbeschreibung angeben.

Ggf. muss die Herstellereigenschaft mit dem Vorlieferant abgeklärt werden, lassen sich keine eindeutigen Anhaltspunkte finden.

Es gilt in jedem Fall zu vermeiden, eine falsche Angabe zum Produkthersteller in der Werbung bzw. Artikelbeschreibung vorzunehmen, da andernfalls eine abmahnbare Irreführung vorliegt.

Nimmt die Recherche der Herstellereigenschaft noch Zeit in Anspruch, könnte als Workaround in Betracht kommen, das Pflichtfeld „Hersteller“ übergangsweise mit der Angabe „wird nachgetragen“ oder „unbekannt“ zu befüllen. Wenngleich nicht ideal, ist eine fehlende Angabe jedenfalls besser als eine falsche Angabe des Herstellers.

Falsche Marke ist auch nicht besser als falscher Hersteller

Nicht jede Plattform sieht ein „Herstellerfeld“ in der Artikelbeschreibung vor.

Oftmals muss stattdessen die Marke des anzubietenden Produkts in Katalogdaten hinterlegt werden.

Die rechtliche Problematik bei der Angabe einer nicht zutreffenden Marke in der Artikelbeschreibung (etwa Händler gibt seine eigene, eingetragene Marke an, es handelt sich aber um ein ausschließlich mit der Marke des Herstellers gekennzeichnetes Produkt) ist vergleichbar mit der Angabe eines falschen Herstellers.

Zudem können für sich juristische Probleme entstehen, wird für das Produkt mit einer Marke geworben, obwohl der Verkäufer gar nicht über eine entsprechende, eingetragene Marke verfügt.

Auch hier gilt: Bestenfalls sollte ausschließlich mit der tatsächlich zutreffenden Marke für das angebotene Produkt geworben werden, da andernfalls Abmahngefahr besteht.

Übergangsweise ist auch hier die Angabe „wird nachgetragen“ oder „unbekannt“ in Bezug auf die Marke besser als die Angabe einer gar nicht zutreffenden Marke.

Amazon: Drangehangen – Mitgefangen

Die geschilderte Problematik besteht insbesondere auch im Falle des Anhängens an bestehende Angebote auf der Plattform Amazon.

Die Katalogdaten dort könnten ggf. von einem dritten Verkäufer, der dasselbe Angebot bedient bzw. durch Amazon selbst, etwa beim Zusammenlegen von ASINs, abgeändert werden. So kann es schnell dazu kommen, dass im Herstellerfeld Unsinn steht.

Auch für den Fall, dass der abgemahnte Händler die falschen Angaben zum Hersteller gar nicht selbst bei Amazon eingepflegt hat bzw. diese im Moment des „Anhängens“ noch korrekt waren, und später verhunzt wurden (durch einen Dritten), haftet der Händler dafür ganz klar in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht.

Fazit:

Die aktuelle Abmahnlage zeigt ganz deutlich: Falsche Angaben zum Hersteller bzw. zur Marke eines Produkts müssen unbedingt vermieden werden.

Andernfalls liegt eine abmahnbare Irreführung der Verkehrskreise vor.

Es ist damit keine gute Idee, als Händler einfach sich selbst als Hersteller anzugeben, wenn man den tatsächlichen Hersteller nicht kennt oder sich auf diese Weise offenhalten möchte, wessen Produkt man letztlich – je nach Verfügbarkeit – liefert.

Verlangt eine Plattform eine Angabe zum Hersteller, dann muss die Herstellereigenschaft ggf. erst recherchiert werden.

Dieselbe Problematik besteht bei der Angabe einer unzutreffenden Marke.

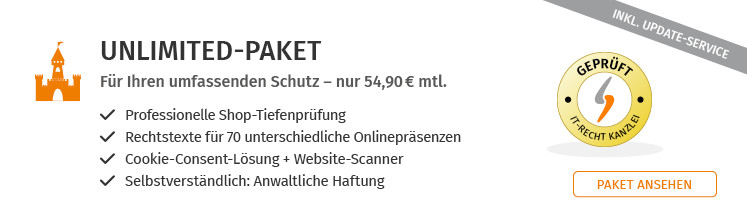

Rechtssicher und vor allem abmahnfrei online verkaufen ist Ihr Wunsch? Gerne, wir unterstützen Sie hierbei effektiv mit unseren Schutzpaketen für Online-Händler.

Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.

Link kopieren

Als PDF exportieren

Per E-Mail verschicken

Zum Facebook-Account der Kanzlei

Zum Instagram-Account der Kanzlei

9 Kommentare

Letztendlich sind diese ja überwiegend keine Hersteller, sondern bestellen ihre Ware über x-verschiedene Hersteller und verkaufen diese dann an Händler weiter.

Diese Großhändler und Importeure bieten dann die Ware unter ihrem Namen an, obwohl verschiedene Großhändler und Importeure durchaus die gleiche Ware, aber dann mit unterschiedlichen Waren weiter anbieten.

Ich spreche jetzt nicht von Produkten die bereits ein festes Branding vorweisen können.

Wenn ich den oben stehenden Text richtig verstehe, wäre das bereits ein Verstoß.

Besonders bei Amazon kann man das sehr gut sehen, also dass es teilweise mehrere identische Angebote, aber mit unterschiedlichen Herstellern, bzw. Großhändler und Importeure gibt.

Gerne geht dann Amazon auch hin und fasst verschiedene - für sie aber gleich aussehende Artikel - zusammen.

Folglich würde unter Umständen der falsche Hersteller verwendet.

Wobei bei diesen Artikeln überwiegend auch nur die Großhändler und Importeure und nicht die eigentlichen Hersteller angegeben wurden.

Wie auch schon in einigen Beiträgen zu lesen, werden diese Großhändler und Importeure einen Teufel tun und die eigentlichen Herstellernamen inkl. sämtlicher Daten preiszugeben.

Selbst wenn jetzt die Großhändler und Importeure einen eingetragenen und geschützten Namen haben, ändert sich nichts an der Tatsache, dass sie nunmal keine Hersteller sind, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen.

Jetzt auch grade im Bezug auf die neue EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) wird vermutlich vielen Händlern nur noch die Schließung des Betriebs übrig bleiben, da man vermutlich die geforderten Angaben einfach nicht bekommt.

Trotz vieler gelesener Beiträge zum Thema EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) bleiben für mich noch Fragen offen.

1. Fallen jetzt wirklich alle Artikel unter diese Verordnung?

Bei vielen Artikeln kann ich das ja noch nachvollziehen, was ist aber mit Produkten die keinerlei Funktion haben, also beispielsweise eine Vase, eine Dekofigur, oder Artikel die man einfach irgendwo hinstellt und mehr nicht?

Müssen dazu dann auch ggf. Sicherheitsprüfungen vorgenommen werden, also ähnlich CE-Kennzeichnung?

Müssen dazu dann auch Warnhinweise angebracht werden?

Ich spare mir jetzt verschiedene Beiträge im Bezug auf die Nutzung einer Mikrowelle.

2. Nicht ganz klar bin ich darüber, ob das nun nur den reinen Onlinehandel, oder auch den stationären Handel betrifft.

Der Onlinehandel ist ja sowieso schon bei vielen Verordnungen schlechter gestellt, als der stationäre Handel.

Es ist hier jetzt zwar kein Forum, aber vielleicht kann man dazu trotzdem einmal eine kurze Stellungnahme bekommen.

Vielen Dank!

P.S.: Ich bin bereits gespannt wie verschiedene Marktplätze mit den Angeboten umgehen.

Nicht selten gibt es - grade im Elektro-Bereich - hunderte identische Produkte - vermutlich alle vom gleichen Hersteller, aber mit Händler- und nicht Hersteller-Namen.

Da alle Designs von mir stammen, kann ich in diesem Fall als Quasi-Hersteller angesehen werden, richtig? Gerade im Kunstbereich möchte man manche Herstellerinformationen für such behalten, da man für die richtigen Kontakte selbst lange recherchieren musste. Wäre es in diesem Fall also zulässig, die konkrete Herstellerinfo nicht öffentlich einsehbar online mit anzugeben?

Wenn also die zB vor 5 Jahren im Listing eingetragenen Daten nicht 100% zum heute verkauften Produkt passen, dann muss man das Listing löschen. Der Schaden kann durchaus beträchtlich sein, da Verkaufshistorie und Bewertungen so natürlich auch gelöscht werden.

Sourcing, die richtigen Produktionspartner weltweit zu finden, ist ein enorm arbeitsintensiver Prozess, und gehört oft zu den Betriebsgeheimnissen.

Jetzt muss man dies offen legen!? Da sagt der Mitbewerb, Nachmachen, ... nur Danke.

Es wird immer noch idiotischer...

- Wer ist der Hersteller, wenn ich eine Schraube, 1 Scheibe und 1 Mutter zu einem Set verbinde und dies als Komplettset anbiete.

Schraube und Scheibe stammen von Lieferant A, Mutter von Lieefrant B

- Ist unser Händler der gleichzeitig Importeur ist. der Hersteller ?